Für Donatella di Cesare

Wir gingen von der Plaza prin Capitán Richtung Pedro Antonio de Alarcón. Jaime hing an Pilar, Dottore redete, Ricardo lachte, Alicia rauchte und Moha drehte sich eine Zigarette. Die Luft war angenehm, nicht zu warm, aber auch nicht kühl. Ich ließ mich zurückfallen. An unserer Kreuzung war der Shawarma-Laden geöffnet und man roch das Fleisch bis auf den Gehsteig. Ich gab Alicia Bescheid, sie nickte und schlenderte weiter. Jaime rief mir etwas zu. Hatte er getrunken, sprach er schneller als sonst und verfiel in ein Granaino das ich schwer verstand. Am Ende der Straße dämmerte es. Wir hatten im Vouge gefeiert, getrunken und getanzt. Meine Mitbewohner und Mitbewohnerinnen hatten allesamt Speed gezogen. Fürs Bett war niemand bereit und in unserer Wohnung stand eine Flasche Rum. Die Shawarmeria wurde von Marokkanern geführt. Das wusste man, weil neben einer marokkanischen Flagge touristische Fotografien von Fès, Marrakesch und Tanger hingen. Hinter dem Tresen standen zwei junge Männer. Nicht zum ersten Mal betrat ich ihr Geschäft um diese Uhrzeit. Sie lachten und ihr Gesichtsausdruck zeigte sich abgeklärt: „Oh, wie wir Dich kennen!“, sagte ihr Blick. „Mit Deinen blonden Strähnen und Deinen roten Backen! Du bist wahrlich nicht von hier!“ Sie waren wohl in meinem Alter und verwickelten mich in Reflexionen voll Scham und Sehnsucht.

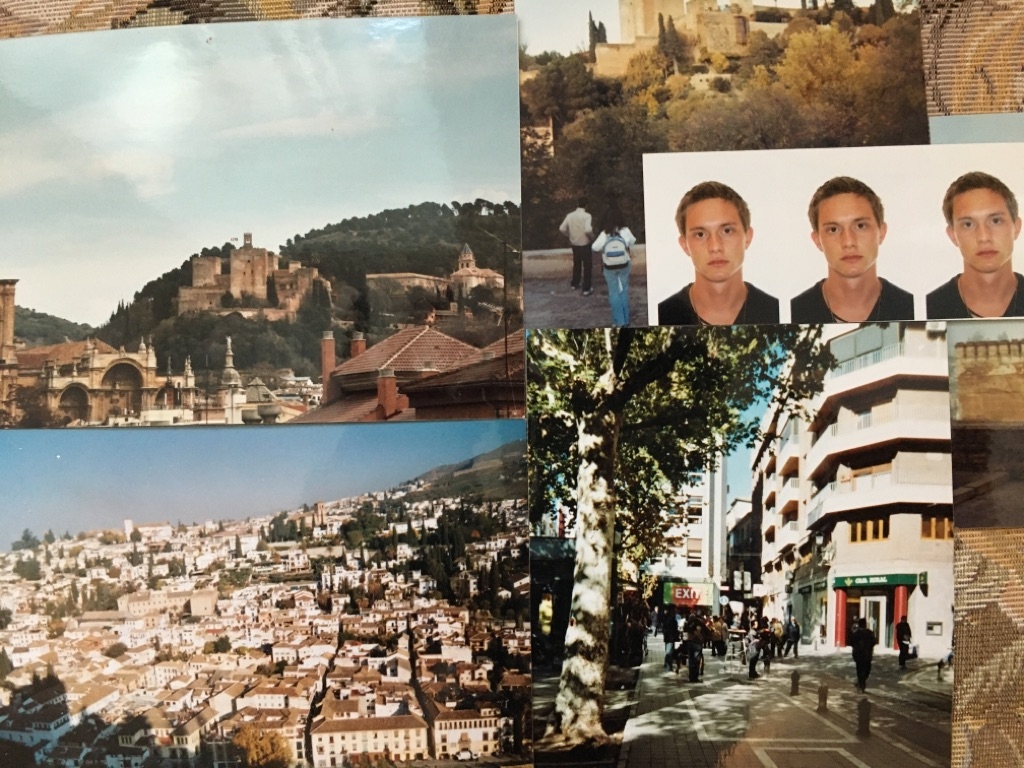

Sie stießen mich auf jene Erfahrung, die mich bislang nie beschäftigt hatte, aber nun meine Eitelkeit belastete: Jeder sah, dass ich nicht von hier war. Die meisten Menschen in der Stadt betrachteten mich mit Sympathie und Respekt. Sie gaben mir allerdings zu verstehen, dass sie mich für einen Fremden hielten, selbstverständlich. „De donde eres?“, „Woher kommst Du?“, fragte man mich hundertmal und ich gab bereitwillig Auskunft. Insgeheim war ich jedes Mal beleidigt. Dass auch ich ein Granaino sein könnte, fiel niemandem ein. Die beiden Marokkaner unterschieden sich, rein äußerlich, kaum von den Andalusiern, die uns umgaben. Gern hätte ich ihre Augenbrauen geborgt, ihre schwarzen Locken und ihren Teint. Tanger lag in Reichweite, gleich hinter der Küste, weitaus näher als Wien. Sie verkauften Bier und Chupitos, Schnaps in kleinen Gläsern, vor allem für die verwöhnten und ständig feiernden Erasmus-Studierenden, zu denen auch ich gehörte. Das Erasmus-Stipendium erlaubte mir einen Lebensstil, wie ich ihn bis dato nie gepflegt hatte. Granada war billiger als Wien und ich konnte des Nachts nach Lust und Laune ausgehen, trinken und Shawarma essen. Untertags hatte ich nichts anderes zu tun, als ausgewählte Philosophie-Seminare zu besuchen und hier und da ein Buch zu lesen. Im Gegensatz dazu war die Arbeit der beiden klar verständlich. Sie verkauften gebratenes Fleisch in selbstgebackenen Brotfladen. Ihre Handgriffe waren virtuos und zweifellos. Sie standen festverankert am gescheuerten Boden ihres spanischen Geschäfts. Ihr bis auf die Gasse strahlender Stolz ließ mein betrunkenes Schmatzen dümmlich aussehen.

Außerdem gefielen sie mir natürlich. Obwohl sie scheinbar 24 Stunden täglich schufteten und nur Gott wusste, wann sie schliefen, scherzten sie unentwegt. Kaum, dass ein Gast oder eine Gästin eintrat, streckten sie den Rücken, hoben das Haupt und riefen mit französischem Akzent: „Hola guapa, qué desea?“ Aus ihrem Radio drang arabische Musik, sie sangen und pfiffen und ihr Augenaufschlag zeigte keinerlei Scheu. Zu gerne hätte ich gewusst, in welchem Verhältnis sie zueinander standen. Waren sie Brüder? Oder Cousins? Oder Freunde? Waren sie ein Paar? Während das Fett von meinen Lippen tropfte, sehnte ich mich nach einer Berufung wie der ihren, nach einer Freundschaft wie der ihren, nach einer Männlichkeit wie der ihren. Ich gab mich orientalistischen Fantasien hin und sah sie nach einem harten Arbeitstag (irgendwann musste er ja enden) ihre Bleibe aufsuchen. Sie ließen die nach Bratfleisch stinkende Arbeitskleidung zu Boden fallen und duschten. Sie fielen übereinander her, küssten sich und schliefen umschlungen acht Stunden durch.

Warum war ich in Granada? Kaum ein Projekt in meinem Leben hatte ich so zielstrebig betrieben wie den Umzug nach Spanien. Die studientechnischen Vorteile waren überschaubar. Aber mein Eifer hatte keine praktischen Gründe. Ich wollte nach Granada, um endlich ein anderes Leben zu führen. Nur in 2600 Kilometern Entfernung von Familie, Freunden und der sogenannten Heimat konnte es mir gelingen, schwul zu werden. Diese fixe Idee hatte mich in Bewegung versetzt. In der Shawarmeria spürte ich (und seither habe ich es oft gespürt) wie seltsam sich meine ‚Migration‘ zur Migration der beiden Marokkaner verhielt. Unser Migrieren konvergierte, wenn wir uns als Menschen betrachteten, die Grundbedürfnissen nachstrebten. Sie suchten Frieden und Beschäftigung, um sich ein Leben aufzubauen. Ich suchte Zärtlichkeit und Sex, um endlich die Liebe kennenzulernen. Sowohl Liebe als auch Beschäftigung stellen, nach psychologischer Lesart, fundamentale Antriebe dar, die Menschen in Bewegung versetzen. Gleichzeitig zeigten sich erhebliche Divergenzen: Meine empfindsame Migration war tausendmal privilegierter als die existenzielle Migration der beiden. Sie mussten übers Meer, vermutlich illegal und alles riskierend. Ich bin drei Stunden geflogen, versorgt von nettem Bordpersonal. Wir fanden uns in der Calle Pedro Antonio de Alarcón wieder. Sie waren fremd und ich war fremd. Aber waren sie nicht fremder? Hatte dieser Komparativ einen Sinn? Sie schmachtend betrachtend, war ich es, der ihre Geborgenheit beneidete, ihr respektables Handeln, ihre selbstverständliche Männlichkeit und ihren tadellosen pursuit of happiness. Sie waren Bürger einer Welt, die mir mit jeder Soirée dans Grenade verloren ging.

Ich verließ die Shawarmeria. Die beiden schickten mich mit Schalk und Wiedersehenswünschen ins Bett. Im Osten wurde es hell. Weder auf der Fahrbahn noch auf den Gehsteigen war irgendjemand zu sehen. Ich bog um die Ecke und antizipierte das Gelage, das sich in unserer Wohnung darbieten würde. Für mich war es Zeit, ins Bett zu gehen. Unsere Straße führte vom Camino de Ronda leicht ansteigend Richtung Stadtzentrum hinauf. Unten, im Süden, lag der Parque Federico García Lorca. Das Häuschen, in dem der Dichter seine Sommer verbracht hatte, konnte wochentags besichtigt werden. Nach oben hin näherte man sich dem Stadtzentrum, der schattigen Plaza de la Trinidad, der Kathedrale und der alles überragenden Alhambra. 1492, im selben Jahr von Cristobal Colons ‚Entdeckung‘, hatte der letzte, traurige Emir seinen Palast verlassen müssen. Ich schlenderte am ersten Häuserblock vorbei und suchte in den Hosentaschen nach dem Haustürschlüssel. Es war ungewöhnlich still, wie man es in der quirligen kleinen Metropole kaum erlebte.

Mitten in die Stille hinein, fünf Schritte vom Hauseingang entfernt, wurde ich angesprochen oder angerufen. Jemand stand im Halbdunkel des Nachbarhauses: „Hola, tienes papel?“ Ich klopfte meine Hosen ab, wissend, dass ich kein Papier bei mir hatte. „No“, antwortete ich mit brüchiger Stimme, „lo siento…“. Irgendetwas schien ihn zu frappieren oder zu amüsieren. „De donde eres?“ Einem anthropologischen Instinkt gehorchend, richtete er die ewiggleiche Frage an mich. Mir zitterten die Beine und mein Mund sperrte sich. Statt zu antworten, starrte ich ihn an. Ich fühlte, dass alles im Begriff war, einzustürzen. „De Viena, pero vivo en esa casa“, ich zeigte auf das nächste Haus. Durch die Angst hindurch drängte ein Wille, der nicht mehr aufzuhalten war. Unbeholfen hielt ich das Gespräch in Gang: „Y tu? De donde eres?“ Als ob seine Herkunft der Erläuterung bedurft hätte, angesichts seiner schwarzen Haare, seines Drei-Tage-Barts und seiner mediterranen Schönheit. Er lächelte: „Soy de Ceuta, me llamo Pablo, vivo aquí, somos vecinos.“ Er stammte aus Ceuta, ausgerechnet, aber jetzt wohnte er im Nebenhaus. Ich zitterte so stark, dass meine Zähne aufeinanderschlugen. Ohne seine lässige Position zu verändern, hob er das Kinn und lächelte: „Tienes frio? Vamos arriba? Ahí tengo papel y nos fumamos un porro“ Instinktiv oder zur Vermeidung von Missverständnissen griff er sich an den Schritt.

Was dann geschah, möchte ich nicht erzählen. Jedenfalls veränderte sich mein Leben. Ein Jahr später kehrte ich nach Wien zurück. Die in Granada eingeheimste Fremdheit blieb. Sie wohnt seither in mir, oder besser, ich wohne in ihr. Werde ich gefragt: „Woher kommst Du?“, so möchte ich seither antworten: „Aus der Schwulheit“. Aber ich lasse es bleiben und nenne pflichtschuldig ein Territorium.

Dieser Text steht unter der Lizenz CC BY-NC-ND 3.0 Germany.

© 2022 beim Autor.

DOI: 10.13151/NB.046

VORGESCHLAGENE ZITIERWEISE:

Dominik Barta: GRANADA COMING OUT, in: Nachbarschaften. Online-Anthologie, hg. von Christina Ernst und Hanna Hamel, 27.10.2022, https://doi.org/10.13151/NB.046.

Weitergehen

Zigarette

Ich sehe eine OP-Maske, eine leere Großpackung Marlboro, Zigarettenkippen und Zigaretten, aus denen der Tabak herausgepuhlt wurde.

Fleisch

„[I]hm [fiel] der eigentümliche Neuköllner Geruch auf, es roch nach Armut, ungewaschenen Körpern, billigem Parfum, fettigem Fleisch, Gummi und Klebstoff.”

Mitbewohner

So lernten wir die Mitbewohner kennen, unter Stress, in Verzweiflung, mit Trotz und lebten im Haus, über das im Kiez geredet wurde, weil die Gerüste nicht wichen.

Sehnsucht

Plötzlich hatte sie meine Neugierde geweckt, eine Art tiefe Sehnsucht kam auf, und ich spürte, wie dieses Angeblicktwerden von einem Tier sofort Vertrautes in mir erweckte.

Erasmus

Zum Klingelbrett auf der Briefmarke passen diese Zahlen ganz gut, wenn man sich der naiven Briefmarkenpräsentationslesart anschließt, dass der Name eines Menschen auch Auskunft über dessen Herkunft gibt (Kaminski könnte ja auch ein junge polnische Erasmus-Studentin sein, Yilmaz ein Schweizer Fußballer und Peters ein amerikanisches Künstlerpaar)

Herkunft

Das stete Bedürfnis nach Bewegung und Fortgang, das in den Texten stark mit der Verhandlung von Fragen der Identität und kultureller oder nationaler Zugehörigkeit verbunden ist, stellt die Romanprotagonist*innen als rastlose Personen dar, die erst im Nomadismus zur Beschäftigung mit Fragen nach Herkunft und Identität kommen.

Sex

Sie muss nicht mehr deren Gebote befolgen, sie darf eine Frau sein und trotzdem darf sie Sex haben, flirten, darf sich anziehen wie sie will, sie darf herrisch sein, befehlen, kämpfen, brutal sein und sich wehren, wenn sie in Gefahr ist.

Zärtlichkeit

Libidinös besetzt sind alle Näheverhältnisse in diesem Roman, angefangen bei der homoerotischen Zärtlichkeit der beiden Verfolger füreinander und ihrer lustvollen Gewalttätigkeit nach außen, bis hin zur Frage, ob es nicht ein erwachendes erotisches Interesse sein könnte, aufgrund dessen Lieschen sich bei Spaik aufhält

Liebe

Aus Liebe zu Berlin und zum Wedding möchte er hier deshalb auch nach seinem Tod unauffällig und doch präsent sein.

privilegiert

Das kann ich mir nicht leisten, sagte ich mit der Genugtuung des Privilegierten, der an die Grenzen seiner Privilegiertheit stößt und das mitteilen kann.

fremd

Vier Jahre lang verliebt gewesen, in ein fremdes Leben. Schräg gegenüber. Ich habe ihn Max genannt

illegal

Von Lukaschenkas falschen Versprechungen, dass die EU von dort sicher zu erreichen sei, nach Belarus gelockt, werden die Migrant:innen von belarussischen Grenzbeamten immer wieder zu illegalen Grenzübertritten gedrängt oder gar gezwungen, worauf die polnische Seite mit brutalen Pushbacks reagiert.

Always live in the ugliest house on the street — then you don’t have to look at it.

David Hockney

Über das Projekt

Die Anthologie NACHBARSCHAFTEN, herausgegeben von Christina Ernst und Hanna Hamel, ist eine Publikation des Interdisziplinären Forschungsverbunds (IFV) „Stadt, Land, Kiez. Nachbarschaften in der Berliner Gegenwartsliteratur“ am Leibniz-Zentrum für Literatur- und Kulturforschung in Berlin. Seit 2019 erforscht das Projekt das Phänomen der Nachbarschaft in der Gegenwartsliteratur und bezieht dazu Überlegungen aus unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen mit ein. In der im November 2020 online gestellten Anthologie können Leser*innen durch aktuelle Positionen und Perspektiven aus Literatur und Theorie flanieren, ihre Berührungspunkte und Weggabelungen erkunden und sich in den Nachbarschaften Berlins zwischen den Texten bewegen.

Gefördert durch