Eins: Eingang

Ich biege in meine Straße ein, da ist das Varietétheater, der Tattooladen, der vor Kurzem den Betreiber gewechselt hat, nicht mehr Hafen, sondern Parlour heißt er jetzt; da ist die Paartherapeutin im ehemaligen Schmuckladen, der bis 2017 ein anarchistischer Infoladen war; als er geräumt wurde, stand ich auf dem Balkon und habe zugesehen. Ich war gerade erst im Nebenhaus eingezogen.

An der Haustür bleibe ich stehen, nestle in der Jackentasche nach dem Schlüssel, schließe auf, gehe die Treppen hinauf, bis ich im vierten Stock bin. Schließe die Wohnungstür hinter mir, nehme den Rucksack ab, schlüpfe aus den Schuhen und ziehe auch noch die Socken aus. Dann gehe ich in die Küche und lege die Einkäufe in den Kühlschrank.

Und dann öffne ich die Tür zu meiner Kammer.

Die Kammer hat drei kleine Fenster.

An ihrer längeren Seite misst sie vielleicht zwei Meter, an ihrer kürzeren wahrscheinlich knapp anderthalb.

Nachdem ich den Kaktus gewässert habe, kippe ich ein Fenster, setze mich an den Schreibtisch und klappe meinen Rechner auf. Ich öffne eine Textdatei, ich schreibe:

Ich öffne die Tür zu meiner Kammer.

Die Kammer hat drei Fenster.

An ihrer längeren Seite misst sie zwei Meter, an ihrer kürzeren nur anderthalb.

Ich schreibe: Das ist mein Schreibzimmer.

Dann schreibe ich: Dabei wollte ich doch Prinzessin werden.

Und weiter: Am 1. April 1989 sah ich im Fernsehen das Begräbnis der letzten Habsburg-Kaiserin Zita. Es war ein Staatsbegräbnis, fünf Stunden lang ging die Übertragung, der Sarg wurde durch die Stadt gefahren, dann durch die große Pforte in das Innere von St. Stephan getragen. Ich saß auf meiner Schaukel, die im Türrahmen zwischen den beiden Zimmern in der damaligen Wohnung meiner Mutter hing, schaukelte vor mich hin, ließ mir das alles erklären. Und irgendwann sagte ich: Ich springe jetzt zu dieser Zita in ihren Sarg hinein.

Gelandet bin ich stattdessen auf schuppigem Grätenparkett.

Die doppelte Unmöglichkeit, aus diesem Türrahmen heraus in diese beiden Kästen zu gelangen – in den Fernseher, in den Sarg –, erzürnte mich nachhaltig.

Und erzürnt bin ich noch immer, wenn ich keinen Eingang finde.

Dabei finde ich heute mehr Eingang als noch vor ein paar Jahren.

Am allerhäufigsten finde ich Eingänge, wenn ich nicht nach ihnen suche.

Ich notiere dann schnell Koordinaten in mein Handy, um den Eingang später wiederzufinden.

Als wäre die Welt voller Räume, zu denen man nur in den besten Momenten Zugang erlangen kann.

Um welche Räume geht es hier?

Zwei: Kammer

Die Waschmaschine schleudert in der Küche und ich weiß ja, was dann kommen wird.

Ich werde meine Arbeit unterbrechen, um Wäsche aufzuhängen.

Die Wäsche werde ich im Flur aufhängen, damit sie die beiden Zimmer nicht belastet.

Die Zimmer sind: ein Schlafzimmer, ein Wohnzimmer.

Deswegen schreibe ich in der Kammer.

Nachdem ich die Wäsche aufgehängt habe, gehe ich zurück dorthin.

Ich schreibe: Nachdem man mir versichert hatte, dass ich Prinzessin nicht werden könne, war mein nächster Berufswunsch Malerin und Biobäuerin. In dieser Reihenfolge. Als hätte das Grundschulkind, das ich damals war, schon gewusst, dass man sich auf eine Existenz als Künstlerin nicht verlassen kann, dass man sie als Identität jedoch vor alles andere stellen muss.

Existenz und Identität sind Wörter, die ich damals noch nicht kannte.

Schreiben, schreibe ich, ist auch nur ein Sammeln von Indizien.

Also sammle ich jetzt: Indizien (1991–1995)

Was als schick galt: O’Neill-Pullis, Nike-Turnschuhe, Levi’s‑Jeans.

Was wir trugen: die abgelegten Billigklamotten unserer älteren Schwestern und Brüder.

Ich schreibe: Indizien (1995–1999)

Was im Bücherregal stand: Donna Leon, Charles Bukowski, Ulrike Meinhof und Asterix.

Was im Fernsehen lief: Reich und Schön, Baywatch, Kommissar Rex.

Ich schreibe: Indizien (1999–2004)

Ich träumte Französisch.

Ich scherzte Englisch.

Ich schmerzte Deutsch.

Maturiert habe ich in allen drei Fächern, geschrieben habe ich damals noch nicht.

Ich schreibe weiter: Indizien (2004–2008)

Ich lerne: Projektanträge sind auch nur glaubhafte Geschichten.

So gesehen verdiene ich in dieser Zeit das erste Mal Geld mit dem Geschichtenerzählen.

Indizien (2008–2011)

In meinem Studium lerne ich Deduktion und Induktion, ich lerne Beobachten und Spekulieren, ich lerne Kontext und Kategorie und Positionierung.

Und fange heimlich einen ersten Text an, damals schreibe ich:

„Ich möchte mich selbst zitieren, überlege ich, und sage das zu Lea: ‚Weißt du Lea, ich glaube, es könnte eine interessante Form sein, sich in einem Text ständig selbst zu zitieren.‘ Nicht nur sei das eine Referenz auf den wissenschaftlichen Betrieb, Glaubwürdigkeit durch ein Sich-aufeinander-Beziehen herzustellen. ‚Nein‘, sage ich zu Lea, ‚es ist damit auch eine Reverenz an die eigentlich schon längst abgesagte Identität von Erzählerin und Autorin.‘“

Drei: Bibliothek

Der Ort, an dem ich diesen ersten Text schreibe, ist die Universitätsbibliothek.

Noch Jahre, nachdem ich nicht mehr dort studiere, gehe ich, sobald ich in der Stadt bin, dorthin, um zu schreiben.

Bibliotheken gab es schon immer in meinem Leben, schon seit ich ein Kind war, vielleicht gelingt es mir deswegen, dort schnell meinen Platz zu finden.

Mein Platz ist in einem Hinterzimmer, aus dessen Fenster man über den Hof blicken kann. Wenn man es im Sommer öffnet, hört man den Drill der Ballettschule nebenan.

Dort fange ich zu schreiben an.

Dort entdecke ich, dass ich aus diesem einen konkreten Raum in andere Räume gelangen kann.

Dass ich das, was Bücher schon immer für mich waren – Balkontüren, Klofenster, Zehn-Meter-Bretter –, selbst vielleicht auch machen kann.

Wenn ich dann aufschaue, fällt mein Blick immer wieder auf diese drei Bücher, die nach ihrer Anschaffung nebeneinander katalogisiert wurden: Die Möse, Das Bauernhaus, Der Schwanz.

Sind das Multiversen, Spiegelstadien oder ist das nur meine Einbildungskraft?

Wenn ich jetzt aufschaue, fällt mein Blick auf den Kaktus.

Vor Kurzem habe ich ihn umgetopft.

Er war zuvor gelblich geworden, was ich auf die Enge in seinem wirklich winzig kleinen Topf zurückgeführt hatte.

Die Größe des Kaktus hat sich verdreifacht, seit meine Freundin ihn mir 2019 zum Geburtstag geschenkt hat.

Dasselbe trifft auch auf mein Einkommen als Autorin zu.

Könnte meine Kammer also schon ein Zimmer sein?

Müsste sie?

Muss die Autorin ihre Kammer ständig vergrößern, um zu beweisen, dass sie es ernst meint?

Auf einer meiner allerersten Lesungen habe ich gesagt, dass man auch einen Plan B haben muss. Ein Kommilitone hat mich unterbrochen und gesagt, er habe keinen, er wolle keinen, man müsse sich dem ganz verschreiben.

Ich habe mich geschämt, auch wenn ich nicht genau wusste, wofür.

Bei einer meiner ersten Lesungen aus meinem ersten eigenen Buch habe ich als letzten Satz auf der Bühne gesagt, dass ich nie erwartet habe, vom Schreiben leben zu können, und dass ich das als Freiheit empfinde.

Danach habe ich mich wieder geschämt, diesmal wusste ich genau, wofür.

Und habe zu einer Freundin gesagt, dass ich sofort kündigen werde.

Zum Abendessen des Verlags, bei dem ich das Buch veröffentlicht habe, traute ich mich danach nicht mehr. Schließlich könnten jetzt alle gemerkt haben, dass ich es nicht ernst meine damit.

Am Montag danach bin ich stattdessen pünktlich um neun Uhr ins Büro gegangen.

Vier: Büro

Das Büro ist in einem alten Ladengeschäft.

Ich schließe erst die Haustür auf, dann die Eingangstür, mache das Licht in allen Räumen an. Schließe vorne die Ladentür auf und ziehe den Rollladen hoch.

Ich bin die Erste im Büro.

Ich komme zum Beispiel von einem Theaterfestival und bin ausgelaugt, ich habe zu viel geredet, ich habe zu wenig gesagt, ich habe zu viel Alkohol getrunken, zu unregelmäßig gegessen, ich habe versucht, mein Schreiben auf Begriffe zu bringen, die sich in Diskussionen leicht verkaufen, ich war aufmerksam, habe gelacht, wenn ich nicht mehr wusste, was ich sagen sollte, ich habe nächtelang viel zu wenige Stunden in einem Hotelzimmer geschlafen, in dem ich die Klimaanlage nicht ausschalten konnte.

Hier kann ich mich endlich zurückziehen.

Ich hole mir einen Kaffee, ich öffne den Posteingang, ich beantworte ein paar E‑Mails.

Dann öffne ich eine Textdatei.

Den Text einer anderen.

Die Texte der anderen retten mich oft.

Sie sind da und tragen mich, wenn mein Skelett in Unordnung geraten ist.

Wenn es mir schwerfällt, aufrecht zu bleiben.

Wenn ich nicht weiß, was es zu sagen gilt.

Deswegen komme ich immer wieder hierher, Montag bis Mittwoch, neun Uhr.

Ich bleibe dann sechs oder sieben oder acht Stunden lang.

Und arbeite an den Texten der anderen, bis sie Bücher werden.

Nur manchmal, in der Mittagspause, verlasse ich das Büro.

Ich lausche dabei dem Tippen des Kollegen, höre ihn schnaufen, denn wir schnaufen häufig bei unserer Arbeit. Wir seufzen oder lachen auch. Aber meistens arbeiten wir still, bis auf die Tasten.

Klingt mein Tippen jetzt anders?

Das frage ich mich und versuche dann, den Rhythmus der Lektorin im Schreiben zu praktizieren.

Was das heißt: Fragen stellen, achtsam sein, Spuren lesen.

Ist dieses Büro auch nur eine Geschichte?

Ist ihre Protagonistin eine Angestellte?

Und wenn ja, was passiert dann?

In ihrem Rücken: ein Ladenfenster; als sie sich umdreht, steht da eine Frau. Als wäre das Büro eine Bühne, zumindest aber ein Rahmen, in dem die Frau sie beobachtet. Immer, wenn sie sich umdreht, steht die Frau da.

Was macht die da?

Wieso starrt sie?

Was die Frau nicht sieht, als Dopplung des Rahmens, durch den sie blickt, sind die 13 Zoll Bildschirm, die vor ihr auf dem Schreibtisch stehen. Zwischen ihrem Blick und dem Text: der Körper. Was sie nicht sieht, sind die Buchstaben, die sich ineinanderfügen.

Sie schreibt: „Immer steht da eine Frau und kuckt.“

Sie schreibt: „Das ist eine Frau bei Sonnenschein.“

Sie schreibt: „Das ist eine Frau bei Regen.“

Und in einem anderen Text schreibe ich: „Das ist eine Frau, die weint.“

Als ich dann nach Hause fahre, notiere ich: Was soll das sein, ein mise en abyme oder mein ganz normaler Arbeitstag?

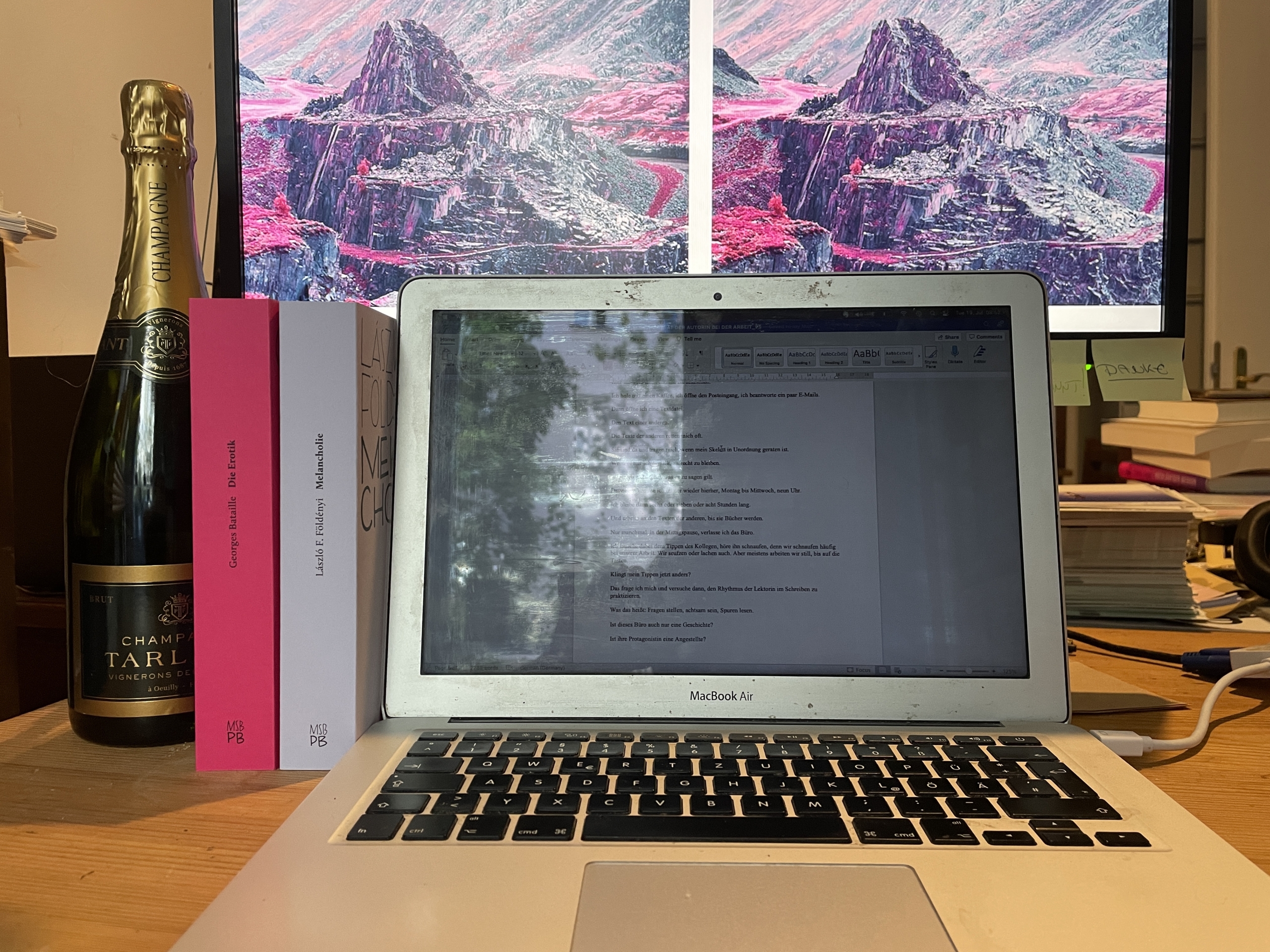

Foto: Magdalena Schrefel

Fünf: XZKB

Zu Hause gehe ich in die Kammer und schreibe:

Wenn ich beschreiben müsste, wo ich lebe, würde ich sagen: 2ZKB, gute Lage.

Wenn ich beschreiben müsste, wo ich arbeite, würde ich sagen: XZKB, manchmal recht abseits, aber schlussendlich doch angebunden.

Wenn ich beschreiben müsste, wo ich schreibe, würde ich sagen: Wien-Alexanderplatz, Berlin-Karlsplatz, dazwischen.

Die Spannung, unter der ich oft stehe, ergibt sich daraus, dass in 2ZKB diese XZKB Platz haben müssen; nein. dass ich in beiden zu Hause bin; nein, dass ich in keinem zu Hause bin; dass das Dazwischen der einzig mögliche Ort ist; nein, dass es mir schlicht schwer fällt, zu bleiben, wo ich bin; dass ich nicht immer vom einen ins andere finde; dass ich im Leben gern ein Zimmer mehr hätte und im Schreiben unendlich viele.

Ich schreibe: Während sich an dem Wohnraum, über den ich verfügen kann, in den letzten fünfzehn Jahren kaum etwas geändert hat, habe ich mit meinem Schreiben Eingang in Räume gefunden, die ich lange nur von außen gesehen habe.

Hier wie dort gibt es Gatekeeper und Maklerinnen, für die braucht man Bürgschaften und Nachweise der bisher geglückten Haushaltsführung.

Ich schreibe: Während ich auf dem Wohnungsmarkt kaum darüber verfüge, habe ich im Literaturmarkt schon, ein, zwei badges of ability gesammelt.

Das ändert nichts an meiner Sehnsucht nach mehr Zimmern.

Noch immer ist jeder neue Text ein weiteres Zimmer, darauf beharre ich, dass meine Texte meine Zimmer sind.

Dass es große Zimmer sind.

Dass ich den Eingang finden kann.

Dass ich, solange ich schreibe, also im prime real estate business unterwegs bin.

Ich schreibe: Wenn jeder Text ein Zimmer ist, ist meine Schreibwohnung größer als alles, was ich jemals bewohnt habe.

Sechs: Paläste, die werden

In der Kammer also: ein Schreibtisch, zwei Regale, ein Stuhl, ein Drucker.

Auf dem Schreibtisch: Einkommenssteuerformulare, Lohnzettel, Ausgabenbelege, Berufsverbandsmitgliedskarten, Berufsverbandsbeitrittsformulare, Theaterkarten, Kinokarten, Bücher, Zugtickets, Erstattungsformulare, der Duden, noch ein Duden, eine wöchentliche To-Do-Liste, ein Halbjahresüberblick über die Projekte, die zu betreuen sind.

Auf dem Desktop: sechs Ordner – HÖREN, SEHEN, LESEN, RECHERCHE, SCHREIBEN, ARBEIT.

Auf dem Schreibtisch: eine Flasche Champagner, das Dankeschön eines Autors für die gute Zusammenarbeit.

Im Browser: unzählige Tabs offen – Debatte zur Zukunft des Theaters, Bezugsfreie Dachgeschoss-Maisonette, usw. usf.

Auf dem Schreibtisch: ein Moleskine-Notizbuch, ein Notizblock aus Packzetteln und einer Fotoklammer, ein gespitzter Faber-Castell-Bleistift, ein iPhone 12 mini und ein bei jeder schlechten Gelegenheit schnaufendes Macbook, ein Kalender, auch der Moleskine.

Mein Material: Markenfetisch, das merkt man.

In dieser Kammer, auf dem Schreibtisch: Mehr als ein Arbeitsalltag, täglich.

Arbeiten heißt hier: Den Arbeitstag wegschieben, um die eigentliche Arbeit zu machen.

Arbeiten heißt: Ordnen, sortieren, auseinandernehmen. Wieder zusammenbauen.

Zerschneiden, arrangieren, verbiegen.

Wieder zusammenbauen.

Löschen, hinzufügen, cut, copy, and paste.

Bis dann etwas einrastet und sichtbar wird.

Bis da ein Eingang ist.

Also weitermachen, ein Satz, zwei Sätze, drei, vier; vier Sätze stehen da jetzt.

Ein Rahmen aus vier Sätzen ergibt eine stabile Tür.

Also einen Satz auf die Klinke legen, spüren, dass sie kalt ist, spüren, dass sie glatt ist, spüren, dass sie da ist.

Dass der Satz sie in der Hand hat.

Aber da klemmt was.

Was jetzt?

Ruhe bewahren, die Lektorin fragen.

„Du weißt doch“, flüstert sie, also ich jetzt der Autorin ins Ohr, „du weißt doch, was es braucht.“

Was es jetzt braucht, das weiß ich, aber ich habe noch keinen Namen dafür.

Es hat einen Rahmen, so viel weiß ich.

Und der Rahmen hat Namen, in den Worten Herrndorfs: Arbeit und Struktur, in den Worten Virginia Woolfs: a room of one’s own.

In diesem Rahmen schichte ich weiter Sätze auf die Klinke.

Bis die Tür aufspringt.

Der Raum dahinter ist dunkel, fast schwarz.

Ich schreibe einen Satz, an dem ich mich entlangtasten kann.

Ist jeder Satz ein Handlauf am Abgrund?

Na ja, ich taste.

Ich taste mit jedem Satz, bis der Raum meiner wird, ihrer.

Es ist dieser Raum, darauf beharre ich, der die Autorin, also mich, als viele, hervorbringt, kein anderer.

Es ist dieser Raum, aus dem heraus Literatur stattfindet.

Es ist dieser Raum, dem ich als Autorin gerecht werden muss, und das tue ich, indem ich ihn mit anderen Räumen in ein Verhältnis setze, in Nachbarschaften bringe.

Weitergehen

Balkon

Die zweite Wand war speckig. Man hat gesehen, wo die Vormieter die Betten stehen hatten. Hinterköpfe und im Sommer nackte Schultern. Da hat mal eins gestanden. An der Tür und unterm Fenster und neben dem Balkon.

Eingang

„Hier, zwischen einer chinesischen Wäscherei und einem alternativen Jugendzentrum, dessen Besucher regelmäßig in unserem Hauseingang urinierten, lebten wir.“

Wohnungsmarkt

Im Hinblick beispielsweise auf den aktuellen Berliner Wohnungsmarkt kann man Vermieter*innen diese Klugheit nicht mehr absprechen, wenn bröckelnder Stuck als hochwertige Deckenverkleidung bezeichnet und als mietsteigernde Ausstattung eingepreist wird.

Waschmaschine

Er war selten zu Haus, und wenn, dann wusch er Wäsche. Nur soviel hörte ich von ihm: die Waschmaschine im Bad und die Wäscheschleuder.

Koordinaten

Dieses Wandbild war somit Teil eines künstlerisch-ideologischen Koordinatensystems, das sich über das politische und gesellschaftliche Zentrum der DDR erstreckte.

Französisch

Und die ehemalige Bürgermeisterin, jetzt Bundeskinderministerin Barbalulu ist eine Hommage an die Barbapapas, die französische Kultcomicserie aus den 1970er Jahren, die u. a. in Japan euphorisch rezipiert wurde.

Fenster

„Ich hatte wieder nicht schlafen können, und war ans Fenster getreten : rechtwinklig dazu, in ihrem Erker, stand die Nachbarin, Kriegerwitwe; wir hatten noch nicht miteinander gesprochen.“

Plan

Die Stadt ist nicht nur unüberschaubar, sondern auch unkartiert: Es gibt keinen „brauchbaren Plan“ (78), was vor allem den Zugereisten – aus deren Perspektive wir den Ort kennenlernen – noch nach Jahren die Orientierung erschwert.

Scham

Sie waren wohl in meinem Alter und verwickelten mich in Reflexionen voll Scham und Sehnsucht.

Büro

Am Montagmorgen öffnet Helene ihr Mailprogramm. Ein Frühlingsmorgen im neuen Büro im Kiezquartier.

Hinterzimmer

„Im schwarzen Musikzimmer schlief eine Serbin, im Renaissance-Herrenzimmer ein Student, ins romanische Eßzimmer war ein Ungar gekommen, und in den Hinterzimmern wohnte eine russische Familie.

Alexanderplatz

Außerdem ist der Ort perfekt zum Warten, weil man dann, wenn man Alexanderplatz die U5 nehmen will, genau bei der Treppe zum anderen Gleis rauskommt.

Herrndorf

Eines Sonntags radle ich nach der Lektüre von Wolfgang Herrndorfs Arbeit und Struktur von Mitte nach Wedding, um das inoffizielle Denkmal des Autors zu besuchen.

Wäsche

Frage: und die junge Frau ganz unten

im Haus einen enormen Verbrauch an

Wäsche und abwehrkräftestärkenden

Getränken hat

People are almost always better than their neighbors think they are.

Middlemarch, 1871

Über das Projekt

Die Anthologie NACHBARSCHAFTEN, herausgegeben von Christina Ernst und Hanna Hamel, ist eine Publikation des Interdisziplinären Forschungsverbunds (IFV) „Stadt, Land, Kiez. Nachbarschaften in der Berliner Gegenwartsliteratur“ am Leibniz-Zentrum für Literatur- und Kulturforschung in Berlin. Seit 2019 erforscht das Projekt das Phänomen der Nachbarschaft in der Gegenwartsliteratur und bezieht dazu Überlegungen aus unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen mit ein. In der im November 2020 online gestellten Anthologie können Leser*innen durch aktuelle Positionen und Perspektiven aus Literatur und Theorie flanieren, ihre Berührungspunkte und Weggabelungen erkunden und sich in den Nachbarschaften Berlins zwischen den Texten bewegen.

Gefördert durch